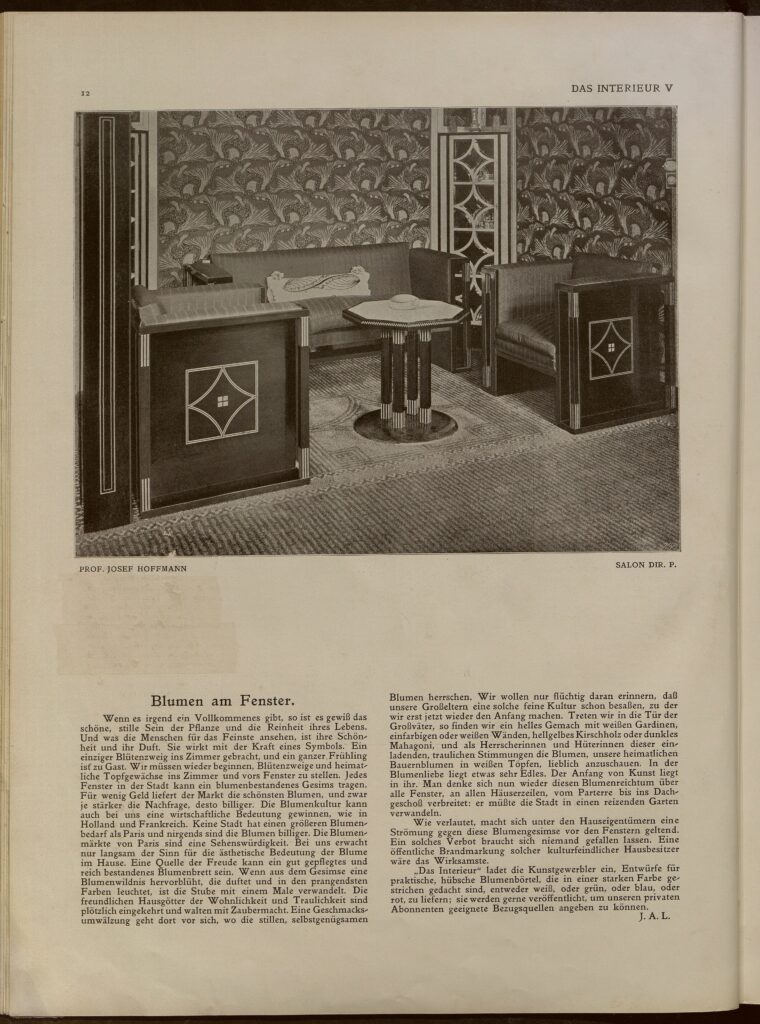

1904 DAS INTERIEUR V Hauptteil Seite 12

PROF. JOSEF HOFFMANN Salon Dir. P.

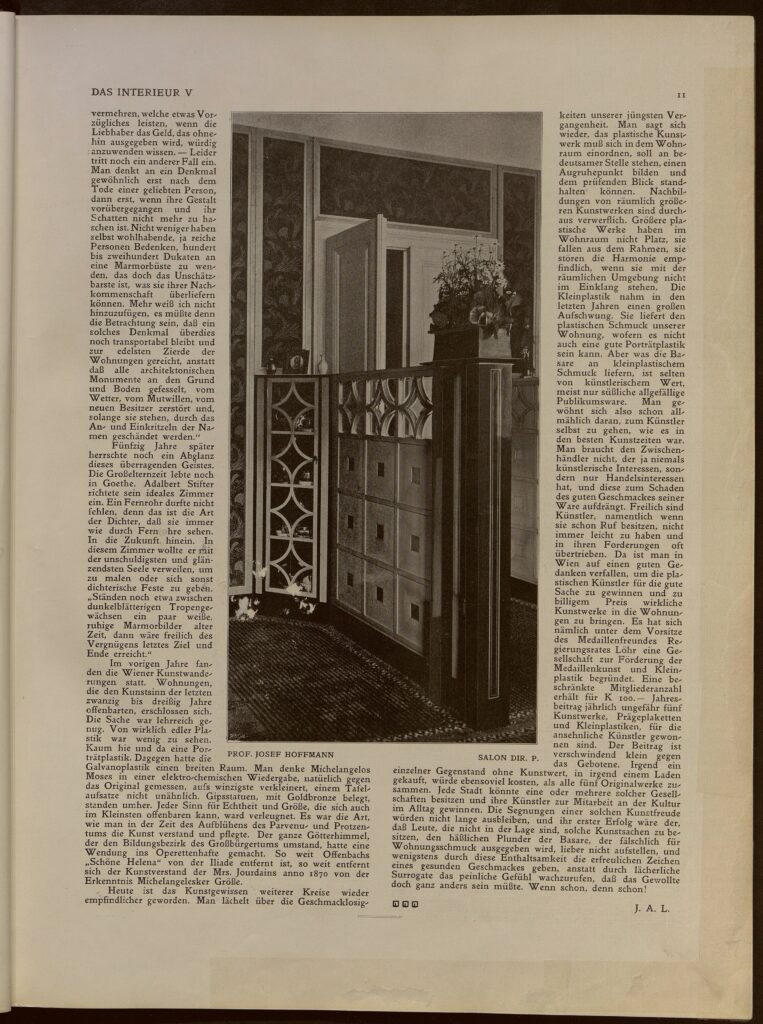

1904 DAS INTERIEUR V Hauptteil Seite 11

PROF. JOSEF HOFFMANN Salon Dir. P.

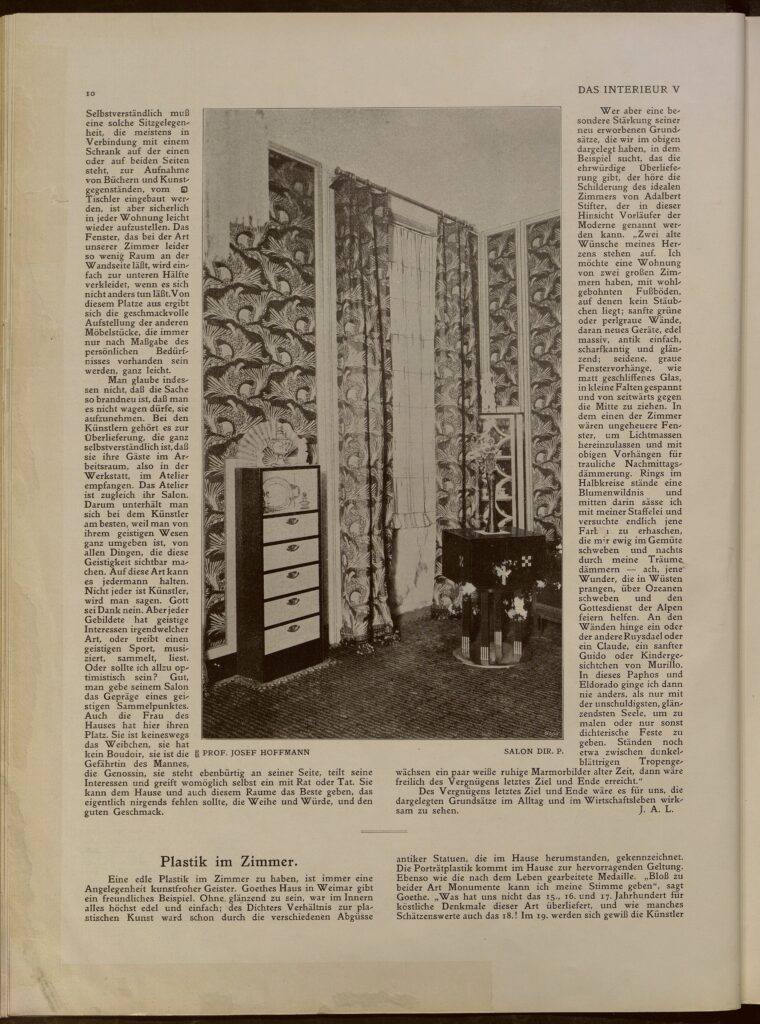

1904 DAS INTERIEUR V Hauptteil Seite 10

PROF. JOSEF HOFFMANN Salon Dir. P.

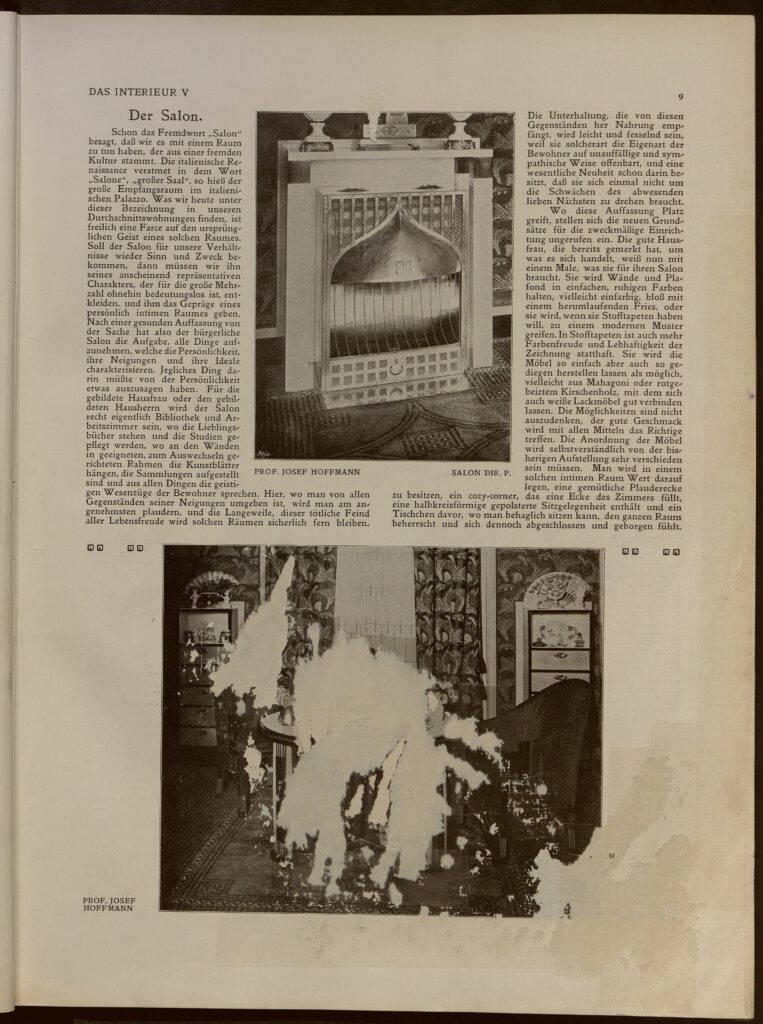

1904 DAS INTERIEUR V Hauptteil Seite 9

PROF. JOSEF HOFFMANN Salon Dir. P.

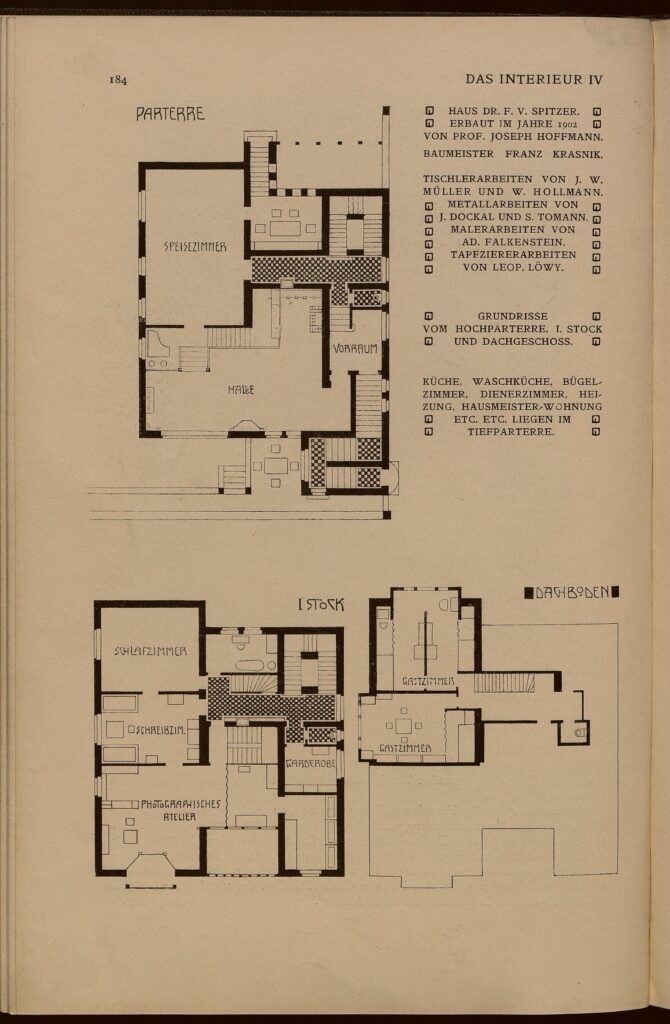

1903 DAS INTERIEUR IV Hauptteil Seite 184

Villenkolonie Hohe Warte von Prof. J. Hoffmann. Haus des Herrn Dr. Friedr. V. Spitzer. ERBAUT IM JAHRE 1902 VON PROF. JOSEPH HOFFMANN.BAUMEISTER FRANZ KRASNIK.TISCHLERARBEITEN VON J. W.MÜLLER UND W. HOLLMANN. METALLARBEITEN VON J. DOCKAL UND S. TOMANN. MALERARBEITEN VON AD. FALKEN STEIN. TAPEZIERERARBEITEN VON LEOP. LÖWY. VOM HOCHPARTERRE. I. STOCK UND DACHGESCHOSS. KÜCHE, WASCHKÜCHE, BÜGELZIMMER, […]

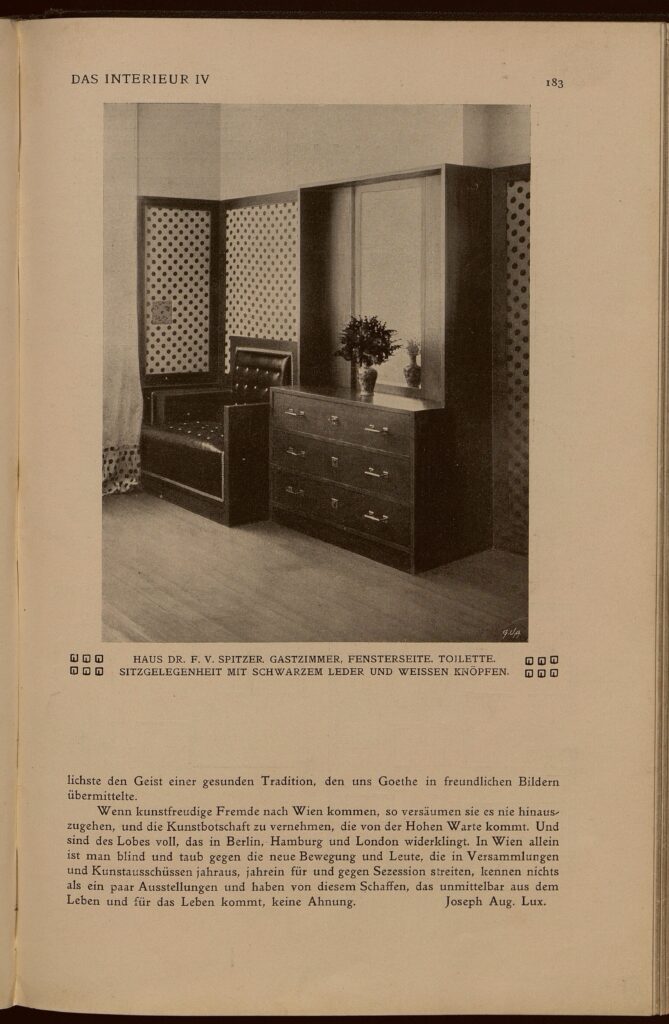

1903 DAS INTERIEUR IV Hauptteil Seite 183

Villenkolonie Hohe Warte von Prof. J. Hoffmann. Haus des Herrn Dr. Friedr. V. Spitzer. Gastzimmer, Fensterseite, Toilette. Sitzgelegenheit mit schwarzem Leder und Weissen Knöpfen.

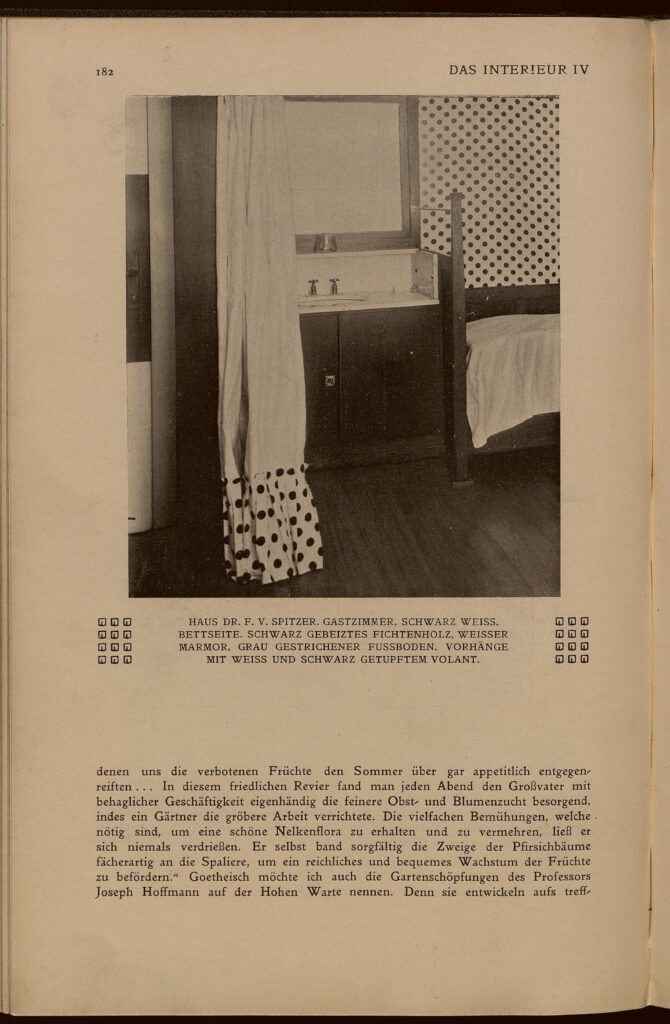

1903 DAS INTERIEUR IV Hauptteil Seite 182

Villenkolonie Hohe Warte von Prof. J. Hoffmann. Haus des Herrn Dr. Friedr. V. Spitzer. Gastzimmer, schwarz weiss. Bettseite schwarz gebeitztes Fichtenholz weisser Marmor. Grau Gestrichener Fussboden. Vorhänge mit weiss und schwarz getupftem Volant.

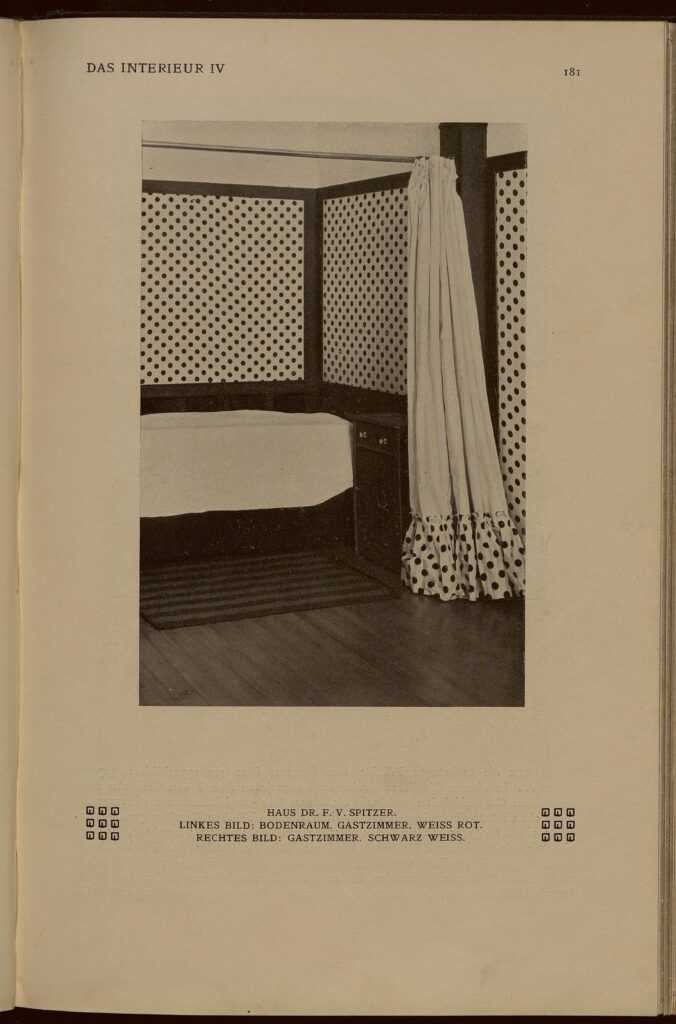

1903 DAS INTERIEUR IV Hauptteil Seite 181

Villenkolonie Hohe Warte von Prof. J. Hoffmann. Haus des Herrn Dr. Friedr. V. Spitzer. Gastzimmer, schwarz weiss.

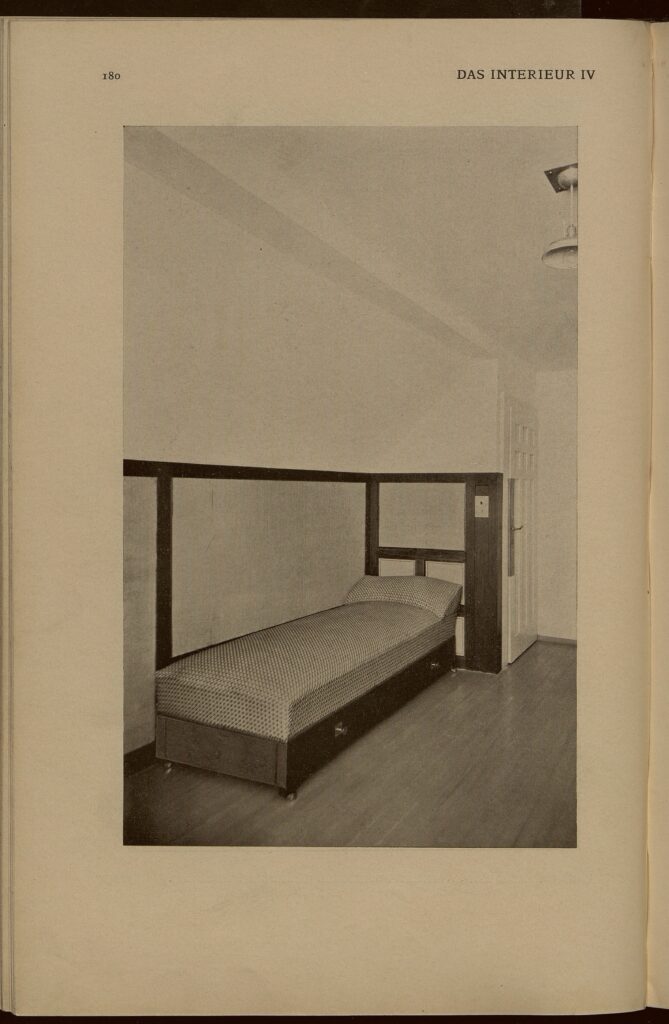

1903 DAS INTERIEUR IV Hauptteil Seite 180

Villenkolonie Hohe Warte von Prof. J. Hoffmann. Haus des Herrn Dr. Friedr. V. Spitzer. Bodenraum, Gastzimmer weiss rot.

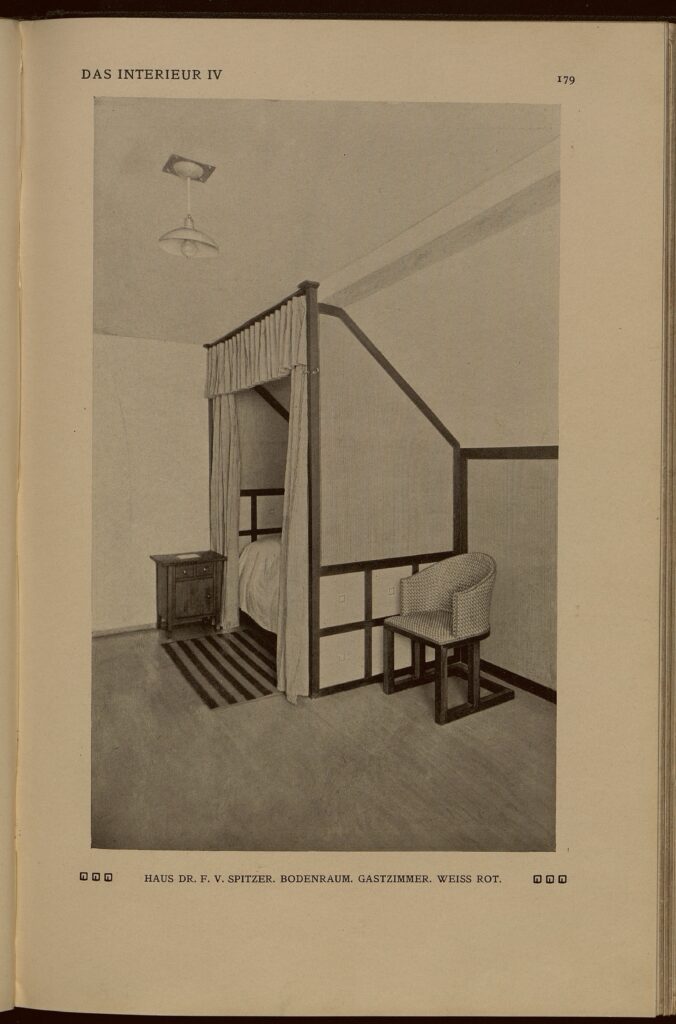

1903 DAS INTERIEUR IV Hauptteil Seite 179

Villenkolonie Hohe Warte von Prof. J. Hoffmann. Haus des Herrn Dr. Friedr. V. Spitzer. Bodenraum Gastzimmer weiss rot.