1901 DAS INTERIEUR II Hauptteil Seite 164

Joseph Maria Olbrich Aus dem Speisezimmer der Villa Bahr

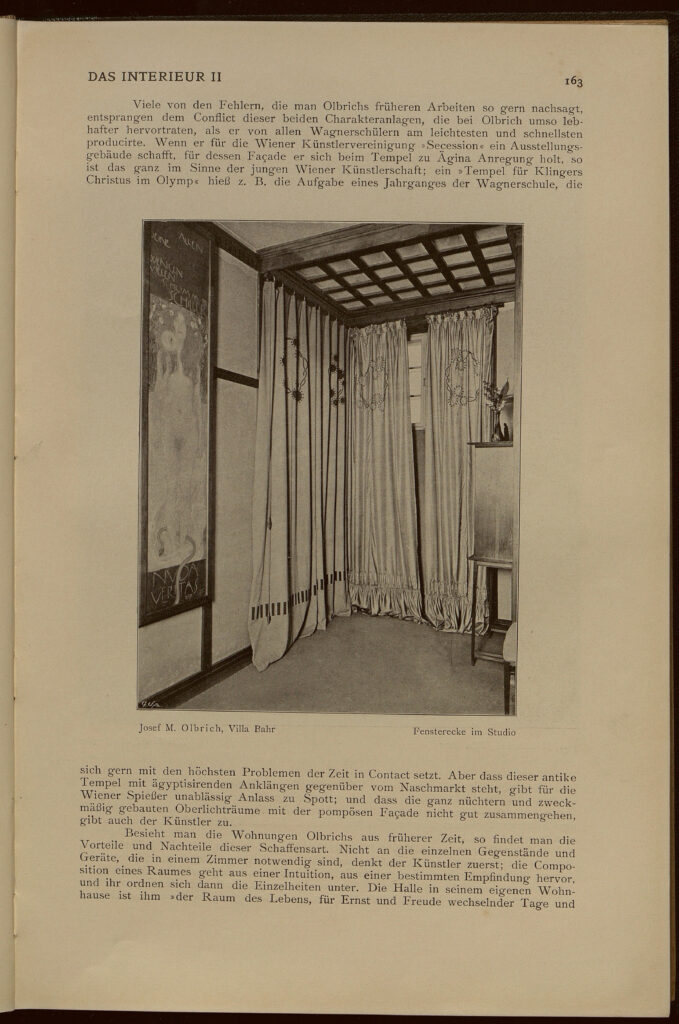

1901 DAS INTERIEUR II Hauptteil Seite 163

Joseph Maria Olbrich, Villa Bahr Fensterecke im Studio ; Gustav Klimt – Nuda in Veritas (1899)

1901 DAS INTERIEUR II Hauptteil Seite 162

1901 DAS INTERIEUR II Hauptteil Seite 162 Joseph Maria Olbrich Sitzgelegenheit in einem Wohnzimmer

1901 DAS INTERIEUR II Hauptteil Seite 161

1901 DAS INTERIEUR II Hauptteil Seite 161 Joseph Maria Olbrich Villa Bahr , Entreetür

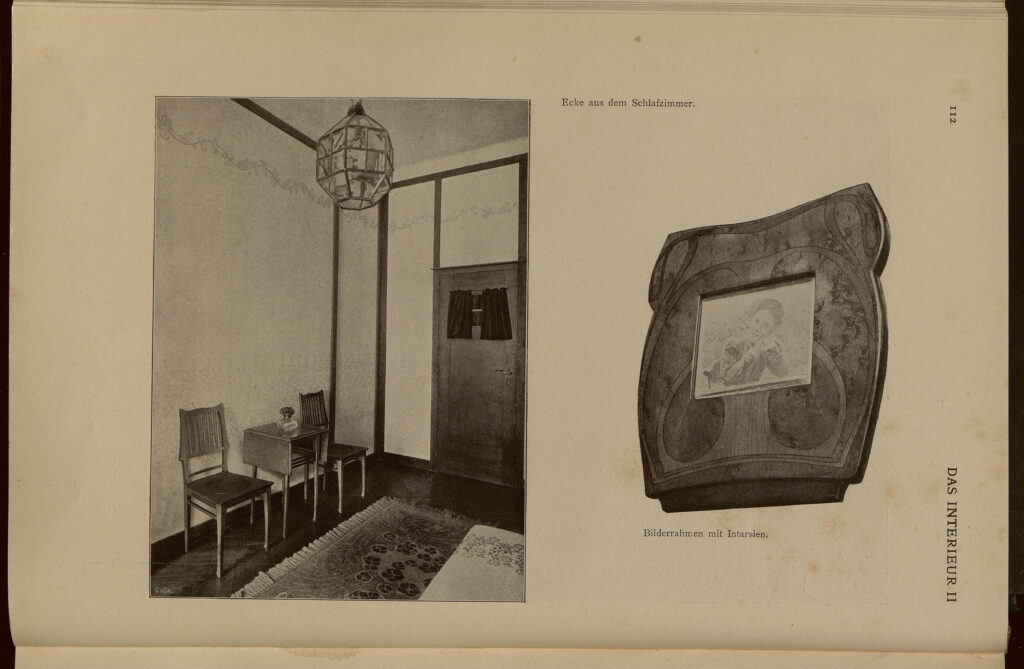

1901 DAS INTERIEUR II Hauptteil Seite 112

Joseph Maria Olbrich Aus der Wohnung des Herrn Dr.F.V. Spitzner: Ecke aus dem Schlafzimmer, Bilderrahmen mit Intarsien

1901 DAS INTERIEUR II Hauptteil Seite 111

Joseph Maria Olbrich Aus der Wohnung des Herrn Dr.F.V. Spitzner: Badezimmer , weiß lackiert

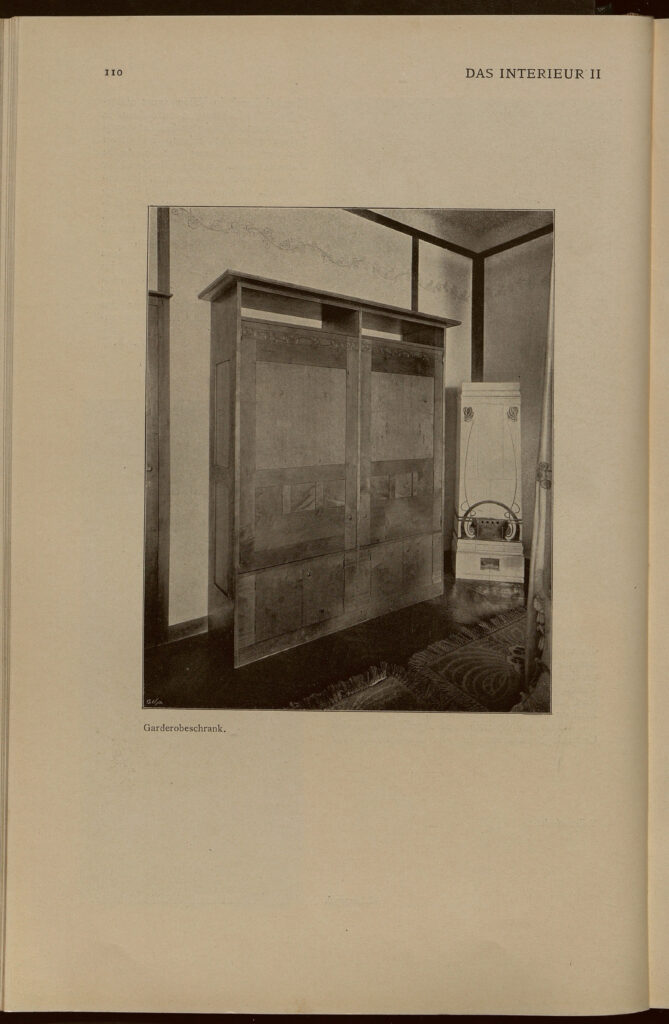

1901 DAS INTERIEUR II Hauptteil Seite 110

Joseph Maria Olbrich Aus der Wohnung des Herrn Dr.F.V. Spitzner: Garderobenschrank

1901 DAS INTERIEUR II Hauptteil Seite 109

Joseph Maria Olbrich Aus der Wohnung des Herrn Dr.F.V. Spitzner: Toilettentisch , Bücherregal

1901 DAS INTERIEUR II Hauptteil Seite 108

Joseph Maria Olbrich Aus der Wohnung des Herrn Dr.F.V. Spitzner: Aus dem Schlafzimmer Himmelbett und Sofa, Detail vom Klavier: Seitenwand mit Beleuchtungskörper

1901 DAS INTERIEUR II Hauptteil Seite 106

Joseph Maria Olbrich Aus der Wohnung des Herrn Dr.F.V. Spitzner: Verschiebbare Trennungswand im Speisezimmer