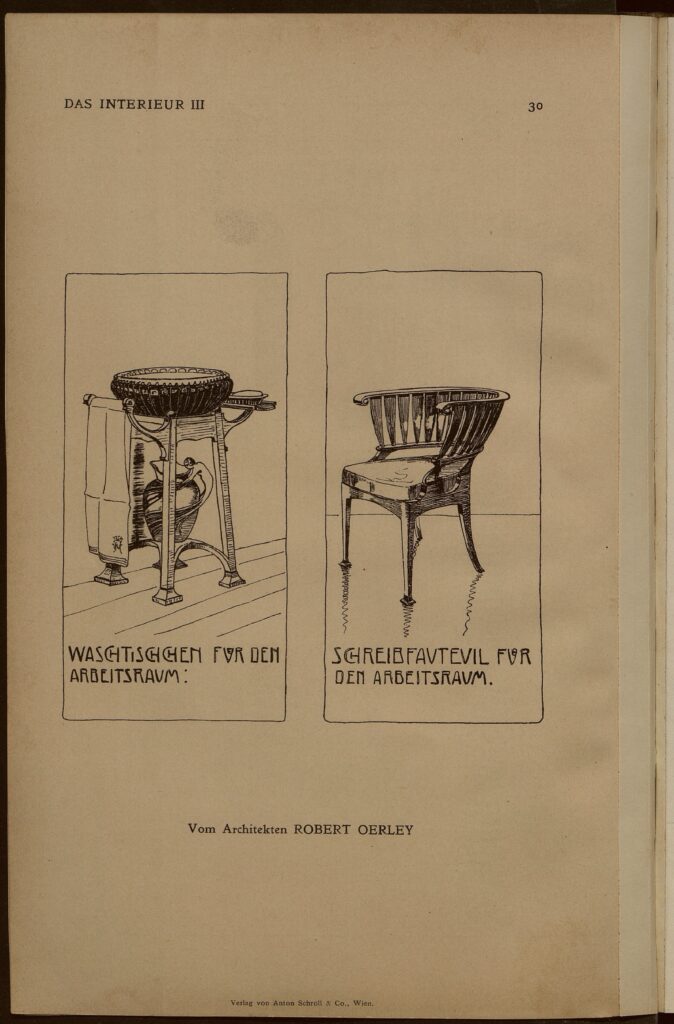

1902 DAS INTERIEUR III Bildteil Tafel 30

Waschtisch für den Arbeitsraum. Schreibfauteuil für den Arbeitsraum. Vom Architekten Robert Oerley. Verlag von Anton Schroll & Co. Wien.

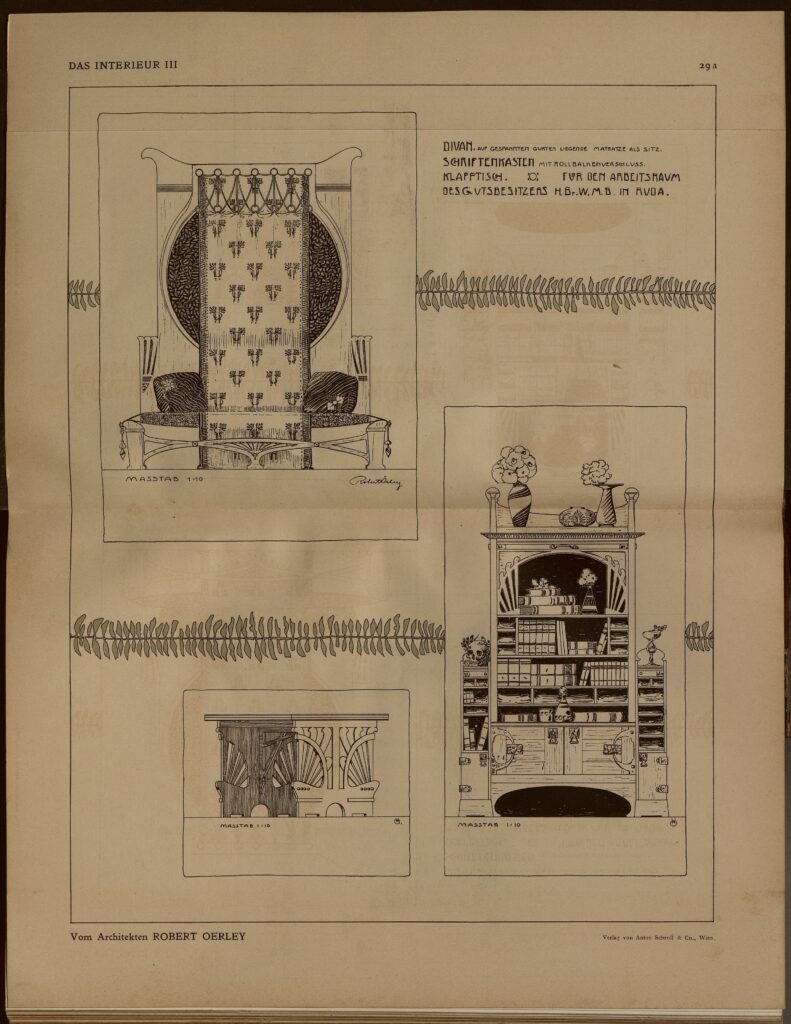

1902 DAS INTERIEUR III Bildteil Tafel 29a

Divan. Auf gespannten Gurten liegende Matratzen als Sitz. Schriftkasten mit Rollenbankverschluss. Klapptisch für den Arbeitsraum. Des Gutbesitzers H. Br. W. M. B. in Ruda. Vom Architekten Robert Oerley. Verlag von Anton Schroll & Co. Wien.

1902 DAS INTERIEUR III Bildteil Tafel 29

Gewehrschrank mit Raum für Munition. Bücher, ect, ect. Für den Arbeitsraum des Gutbesitzers. H. Br. W. M. B. in Ruda. Vom Architekten Robert Oerley. Verlag von Anton Schroll & Co. Wien.

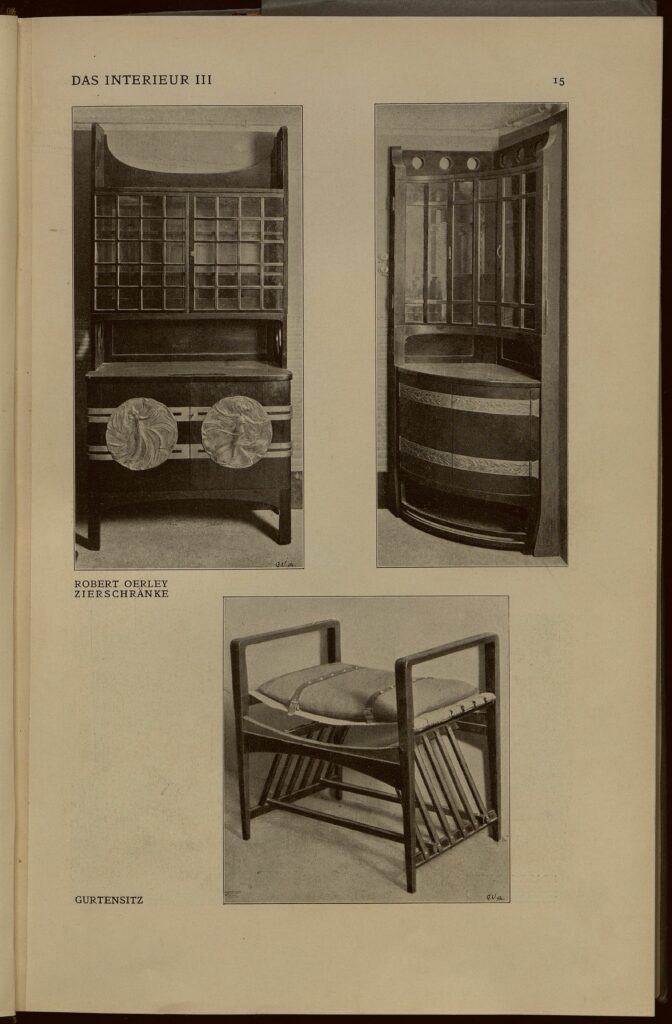

1902 DAS INTERIEUR III Hauptteil Seite 15

Robert Oerley Zierschränke Gurtensitz

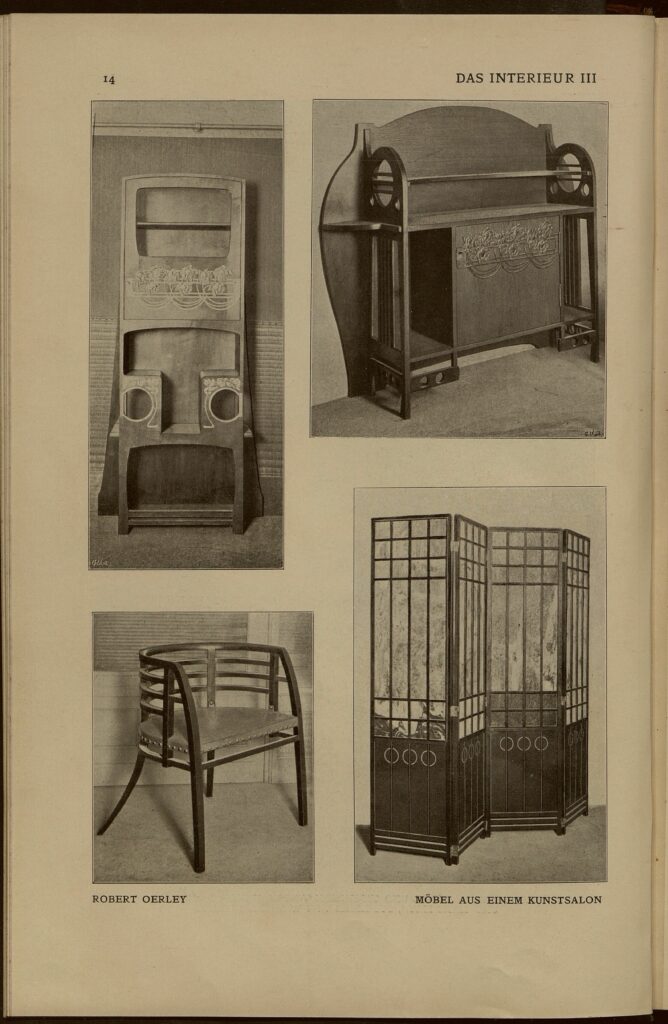

1902 DAS INTERIEUR III Hauptteil Seite 14

Robert Oerley Möbel aus einem Kunstsalon

1900 DAS INTERIEUR I Bildteil Tafel 68

Arch. Robert Örley, Aus einem Speisezimmer. Entwurf.

1900 DAS INTERIEUR I Bildteil Tafel 67

Arch. Robert Örley, Salonpartie mit Bogen. Nebensalon im Hause des N. C. Schuster.

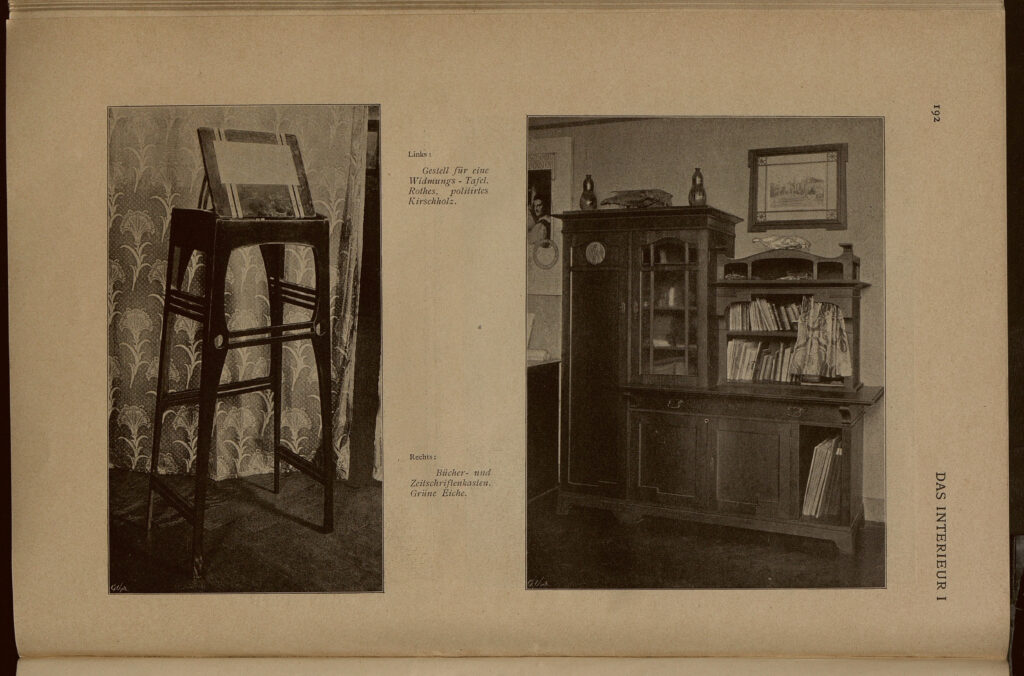

1900 DAS INTERIEUR I Hauptteil Seite 192

Gestell für eine Widmungs – Tafel. Rothes, poliertes Kirschholz. Bücher- und Zeitschriftenkasten. Grüne Eiche.

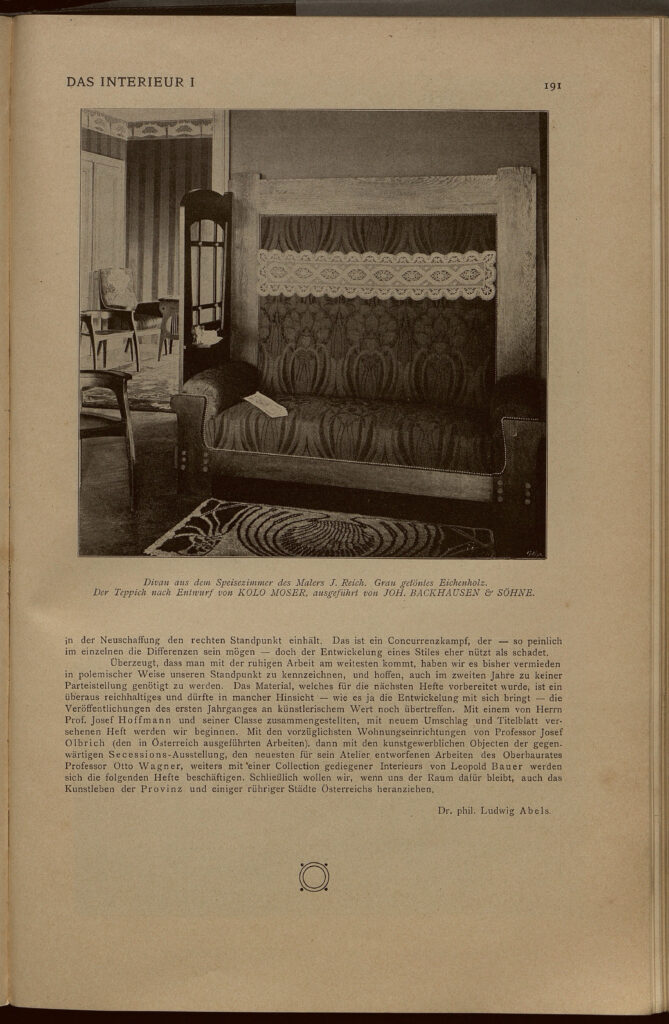

1900 DAS INTERIEUR I Hauptteil Seite 191

Divan aus dem Speisezimmer des Malers J.Reich. Grau getöntes Eischenholz. Der Teppich nach Entwurf von Kolo Moser, ausgeführt von Joh. Backhausen & Söhne.

1900 DAS INTERIEUR I Hauptteil Seite 190

Arbeitsstuhl mit niedriger Rückenlehne. ( Vgl. Fig. 3 S.179) Kleiderwand für ein Vorzimmer.